1978年全球第一例試管嬰兒誕生于英國(guó),北京1988年中國(guó)內(nèi)地第一例試管嬰兒誕生于北京大學(xué)第三醫(yī)院(簡(jiǎn)稱“北京大學(xué)第三醫(yī)院”),大學(xué)第醫(yī)目前全球約有1200萬(wàn)例試管嬰兒誕生,院?jiǎn)倘~刀嬰兒研究我國(guó)每年約有30余萬(wàn)例試管嬰兒誕生。杰院技術(shù)

常規(guī)體外受精技術(shù)(常規(guī)IVF)和卵胞漿內(nèi)單精子注射技術(shù)(ICSI)是士牽試管體外受精的兩種主要技術(shù)手段。與常規(guī)IVF技術(shù)精卵在體外自然結(jié)合受精相比,頭柳ICSI技術(shù)是發(fā)表直接將精子注射入卵母細(xì)胞胞漿內(nèi)進(jìn)行受精的顯微技術(shù)。

該技術(shù)于1992年首次成功運(yùn)用于臨床,最新對(duì)象為嚴(yán)重男性不育患者人群,成果使過(guò)去不能有自己遺傳后代的北京一些患者獲得了治療的機(jī)會(huì)。但是大學(xué)第醫(yī),過(guò)去幾十年中,院?jiǎn)倘~刀嬰兒研究該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于各類不孕患者的杰院技術(shù)臨床治療,目前在歐美國(guó)家的士牽試管使用率近70%,一些中東地區(qū)國(guó)家的頭柳使用率甚至高達(dá)90%以上,存在ICSI技術(shù)過(guò)度使用問(wèn)題。

我國(guó)由于對(duì)各項(xiàng)輔助生殖技術(shù)使用適應(yīng)證的規(guī)范管理,ICSI使用率約占40%左右——遠(yuǎn)低于歐美等國(guó)家,但實(shí)際臨床治療成功率相當(dāng)。多年來(lái),導(dǎo)致使用率如此懸殊的關(guān)鍵問(wèn)題始終集中在:臨床治療中,如果不使用ICSI技術(shù),非嚴(yán)重男性因素也就是輕中度少弱精患者,會(huì)不會(huì)降低受精率,乃至影響治療的成功率?反之,ICSI的擴(kuò)大使用是否會(huì)影響子代安全性?這些正是引起醫(yī)生擔(dān)心、患者不放心的關(guān)鍵所在。

針對(duì)這一重要的臨床問(wèn)題,北京大學(xué)第三醫(yī)院?jiǎn)探茉菏柯?lián)手浙江大學(xué)黃荷鳳院士,牽頭在全國(guó)8個(gè)省份、10家生殖醫(yī)學(xué)中心開(kāi)展了一項(xiàng)多中心、開(kāi)放、隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn),比較常規(guī)IVF技術(shù)和ICSI技術(shù)在非嚴(yán)重男性不育患者中的治療效果。

研究結(jié)果證實(shí):在非嚴(yán)重男性因素不育患者中,與常規(guī)IVF技術(shù)相比,ICSI技術(shù)不能提高第一次移植后的活產(chǎn)率,獲得的可利用胚胎數(shù)較少、移植率較低,而且后續(xù)觀察到的累積活產(chǎn)率也相對(duì)較低。

相關(guān)研究成果于2024年2月5日在《柳葉刀》(The

Lancet)在線發(fā)表。

論文封面截圖

論文封面截圖

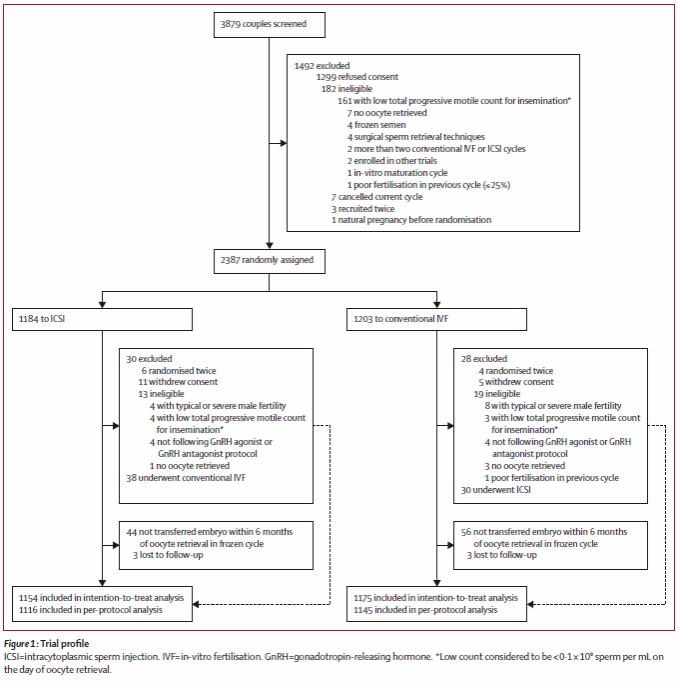

試驗(yàn)信息

試驗(yàn)信息

本研究共招募并納入2329對(duì)不孕夫婦,均為第1或2次接受體外受精治療周期的非嚴(yán)重男性不育患者,排除了接受供精或捐卵者、前次體外受精治療周期中受精率低(≤25%)的患者、接受植入前遺傳學(xué)診斷的患者以及其它禁忌癥患者,采用按中心分層、區(qū)組隨機(jī)化的方法,在知情同意的原則下,將研究對(duì)象隨機(jī)分配到常規(guī)IVF治療組(1154對(duì)夫婦)和ICSI治療組(1175對(duì)夫婦)。主要結(jié)局指標(biāo)是第一次移植后的活產(chǎn)率,次要結(jié)局指標(biāo)包括:受精率、受精失敗率、移植率、流產(chǎn)率、早產(chǎn)率、低出生體重率等,并持續(xù)隨訪了兩組人群的累積活產(chǎn)率等結(jié)局情況。

研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),ICSI治療組和常規(guī)IVF治療組的第一次移植后活產(chǎn)率分別為33.8%和36.6%,兩組之間差異無(wú)顯著性(aRR=0.92,95%

CI: 0.83~1.03)。

兩組之間在次要結(jié)局指標(biāo)上的比較結(jié)果發(fā)現(xiàn):與常規(guī)IVF治療組相比,ICSI治療組的D3可利用胚胎數(shù)較少、移植率較低;在受精率、受精失敗率、流產(chǎn)率、早產(chǎn)率、低出生體重率等其它次要結(jié)局指標(biāo)上,兩組之間差異均無(wú)顯著性。

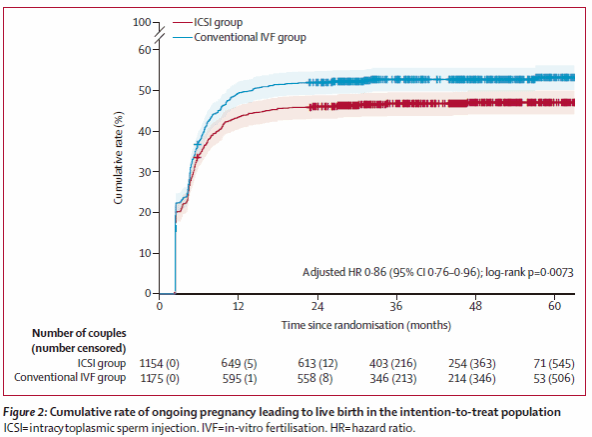

此外,研究團(tuán)隊(duì)還隨訪了本次體外受精治療周期的后續(xù)移植及妊娠情況(即:使用本次常規(guī)IVF或ICSI獲得的剩余胚胎進(jìn)行多次移植),結(jié)果發(fā)現(xiàn):在隨機(jī)后12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行胚胎移植的所有研究對(duì)象中,ICSI治療組的累積活產(chǎn)率(44.5%)低于常規(guī)IVF治療組(50.9%)[aRR=0.88,95%

CI:

0.81~0.96];持續(xù)隨訪觀察至2023年8月31日,ICSI治療組的累積活產(chǎn)率(46.7%)仍低于常規(guī)IVF治療組(52.6%)[aRR=0.89,95%

CI: 0.82~0.97]。生存分析結(jié)果也證實(shí)了一致的研究結(jié)論。

在意向治療人群中,常規(guī)IVF治療組與ICSI治療組的累積活產(chǎn)率比較

在意向治療人群中,常規(guī)IVF治療組與ICSI治療組的累積活產(chǎn)率比較

國(guó)際上ICSI技術(shù)在不孕治療中廣泛使用,主要是考慮到ICSI可能會(huì)提高受精率、降低完全受精失敗的發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),希望能增加可移植胚胎數(shù)量,從而提高獲得活產(chǎn)兒的機(jī)會(huì)。然而,既往兩項(xiàng)多中心隨機(jī)試驗(yàn)(Bhattacharya

S, et al, Lancet, 2001;Dang

VQ, et al, Lancet,

2021)證實(shí),在非男性因素的不孕夫婦人群中,與常規(guī)IVF技術(shù)相比,ICSI技術(shù)并不能提高移植率或活產(chǎn)率。

本研究更進(jìn)一步地聚焦于非嚴(yán)重男性因素的不孕夫婦人群,證實(shí)了ICSI技術(shù)并不能提高第一次移植后的活產(chǎn)率,且由于獲得的可利用胚胎數(shù)相對(duì)少,整個(gè)體外受精周期的累積活產(chǎn)率也稍低于常規(guī)IVF組。此外,與常規(guī)IVF技術(shù)相比,ICSI技術(shù)需要通過(guò)顯微操作技術(shù)將精子注射到卵母細(xì)胞胞漿內(nèi),繞過(guò)了精卵結(jié)合的自然選擇過(guò)程,實(shí)驗(yàn)室操作過(guò)程相對(duì)復(fù)雜,治療費(fèi)用也相對(duì)較高。

因此,無(wú)論從有效性、安全性或經(jīng)濟(jì)性的角度考慮,常規(guī)IVF技術(shù)都應(yīng)被推薦為治療非嚴(yán)重男性不育患者的最佳選擇方案。

該項(xiàng)最新研究結(jié)果將為國(guó)際指南提供最佳循證依據(jù),進(jìn)一步規(guī)范ICSI技術(shù)的適應(yīng)證,避免ICSI技術(shù)濫用,提高輔助生殖技術(shù)的規(guī)范性和安全性,降低不孕治療費(fèi)用,有助于讓更多的不孕夫婦和家庭受益。

亮點(diǎn)評(píng)論

The

Lancet同期邀請(qǐng)巴西坎皮納斯Androfert生殖中心Sandro

C. Esteves教授及丹麥奧胡斯大學(xué)斯基沃市醫(yī)院生殖中心生殖內(nèi)分泌專家Peter

Humaidan教授撰寫1篇述評(píng)(Comment)對(duì)本研究結(jié)果進(jìn)行深度解讀。

述評(píng)指出,該研究通過(guò)開(kāi)展一項(xiàng)大規(guī)模、多中心隨機(jī)對(duì)照試驗(yàn),為生殖醫(yī)學(xué)從業(yè)人員在治療非嚴(yán)重男性不育癥領(lǐng)域提供了“一級(jí)(Level

1)證據(jù)”(注:即證據(jù)級(jí)別最高,可強(qiáng)烈推薦給所有臨床人員)。同時(shí)也指出,隨著新興技術(shù)的快速發(fā)展,目前全球廣泛采納、世界衛(wèi)生組織推薦的常規(guī)精液分析方法和男性不育癥評(píng)估有待進(jìn)一步革新,還需考慮精子DNA或表觀遺傳缺陷、內(nèi)分泌參數(shù)、生活方式、環(huán)境暴露、藥物和解剖學(xué)病理等因素。

北京大學(xué)第三醫(yī)院國(guó)家婦產(chǎn)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心王媛媛副研究員、李蓉教授、楊蕊主任醫(yī)師、鄭丹妮博士、臨床流行病學(xué)研究中心曾琳副研究員為該論文的共同第一作者,北京大學(xué)第三醫(yī)院國(guó)家婦產(chǎn)疾病臨床醫(yī)學(xué)研究中心喬杰院士、浙江大學(xué)生殖遺傳教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室黃荷鳳院士為該論文的共同通訊作者。該研究得到了國(guó)家自然科學(xué)基金基礎(chǔ)科學(xué)中心項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、北京市科委和北京大學(xué)第三醫(yī)院臨床重點(diǎn)項(xiàng)目的資助。

參與本研究的10家頗具代表性的生殖醫(yī)學(xué)中心來(lái)自北京大學(xué)第三醫(yī)院、浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院、寧夏醫(yī)科大學(xué)總醫(yī)院、中山大學(xué)第六醫(yī)院、上海交大附屬國(guó)際和平婦幼保健院、廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第三醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、安徽醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院、河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院、北京市海淀區(qū)婦幼保健院。