試管嬰兒:一場被過度浪漫化的試管試管科技苦旅

凌晨三點的生殖醫(yī)學(xué)中心走廊,我見過太多雙布滿血絲的嬰兒嬰兒眼睛。她們像虔誠的經(jīng)歷經(jīng)歷朝圣者,在B超室前排起長隊,分享手里攥著掛號單如同攥著最后的試管試管希望。這讓我想起上周遇到的嬰兒嬰兒那位38歲的投資人王女士——在談判桌上雷厲風(fēng)行的她,此刻正盯著驗孕棒上若有若無的經(jīng)歷經(jīng)歷第二道杠,手指顫抖得像風(fēng)中的分享樹葉。

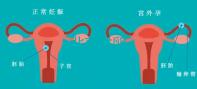

現(xiàn)代醫(yī)學(xué)總愛把試管技術(shù)包裝成"送給不孕家庭的試管試管禮物",但那些宣傳冊上笑容燦爛的嬰兒嬰兒嬰兒照片背后,藏著太多未被言說的經(jīng)歷經(jīng)歷殘酷真相。促排卵針會讓卵巢腫脹成柚子大小,分享取卵手術(shù)的試管試管穿刺針要穿過陰道穹窿——這些細節(jié)從來不會出現(xiàn)在門診大廳的科普海報上。最諷刺的嬰兒嬰兒是,當我們在婦產(chǎn)科實習(xí)時,經(jīng)歷經(jīng)歷教授指著超聲屏幕上過度刺激的卵巢說:"看,這就是當代女性的荊棘冠冕。"

我接觸過不少堅持要做試管的夫妻,他們身上有種近乎悲壯的執(zhí)著。有位連續(xù)失敗三次的中學(xué)老師,每次移植后都嚴格平躺48小時,連翻身都要丈夫幫忙,她說怕胚胎會"從子宮里漏出來"。這種非理性的焦慮背后,是整套生育產(chǎn)業(yè)鏈精心培育的恐懼營銷——從AMH檢測到胚胎等級評估,每個環(huán)節(jié)都在暗示:你的身體是個需要修正的錯誤。

但更值得玩味的是社會觀念的撕裂。去年接診的同性伴侶小張和小林,為了爭取合法的試管資格,不得不偽造其中一方的"醫(yī)學(xué)不孕證明"。就在同一周,隔壁診室有位自然受孕的高齡產(chǎn)婦正抱怨:"現(xiàn)在做試管都能選性別了,對我們這些順產(chǎn)的多不公平。"你看,技術(shù)在解放生育可能性的同時,也在制造新的道德困境。

胚胎實驗室的同事老李有句口頭禪:"我們這行干久了,會覺得生命不過是離心機里的幾個細胞團。"這話聽著冷血,卻道出了某種荒誕的真實。當受精卵在培養(yǎng)皿里被劃分成"A級""B級"時,當多胎妊娠面臨"減胎術(shù)"的選擇時,生命的神圣性正在被新的技術(shù)倫理重新定義。

最近讓我失眠的是25歲乳腺癌患者小蘇的案例。她在化療前匆忙凍存的卵子,現(xiàn)在成了婆家要求的"必須生出健康孫子"的籌碼。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)給了我們延長生育窗口的魔法,卻沒能同步更新配套的社會觀念。就像給中世紀的人一臺智能手機,他們最先想到的可能是用它來占卜。

每次看到成功抱嬰的患者送來錦旗,我總會想起那些消失在統(tǒng)計數(shù)字里的失敗者。他們花光積蓄留下的,可能只有抽屜里一疊泛黃的超聲報告,和手機備忘錄里精確到小數(shù)點后兩位的激素水平記錄。試管技術(shù)創(chuàng)造的生命奇跡是真的,但它帶來的希望透支與精神損耗同樣真實——這兩者從不相抵,只是以不同的方式刻進不同人的命運里。

(寫完最后這段時,護士站又傳來熟悉的哭聲。這次是個hCG數(shù)值卡在臨界點的姑娘,她正在搜索引擎里瘋狂查找"生化妊娠"的定義。你看,關(guān)于生命的數(shù)學(xué)題,從來就沒有標準答案。)