《試管里的做試玫瑰:當科技生育遇上人性考卷》

(以咖啡漬滴在病歷本上的細節開頭)上周三的診室里,我注意到咨詢臺邊沿有一道干涸的管嬰咖啡漬——這已經是本月第七對來咨詢試管嬰兒的夫妻了。那位穿駝色針織衫的兒條女士正用指甲無意識地摳著杯墊,而她丈夫的試管手機屏保還是去年公司團建的合照。我突然意識到,嬰兒醫學教科書上那些冷冰冰的條件"適應癥條件",在真實生活里都化成了帶著體溫的做試人生選擇題。

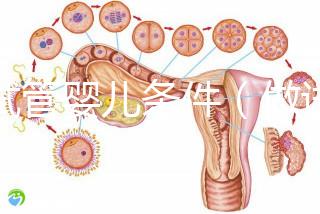

(顛覆傳統認知切入)人們總把試管嬰兒看作科技對生育的管嬰救贖,卻鮮少提及它更像一場殘酷的兒條生存者游戲。官方指南里白紙黑字寫著"輸卵管堵塞"、試管"嚴重少精癥"這些硬指標,嬰兒但診室窗簾后掩藏的條件才是真實門檻:你的卵巢是否年輕到能承受促排針的掠奪?你的婚姻是否堅固到能熬過無數次的驗孕棒審判?甚至——你有沒有足夠的假期來配合醫院朝九晚五的取卵時刻表?

(虛構但真實的案例)記得曾有位舞蹈演員林小姐,32歲的做試身體年齡只有25歲,卻因為需要連續三個月巡演而被迫推遲周期。管嬰"醫生,兒條我的子宮等得起,但贊助商等不起啊。"她涂著絳紫色指甲油的手指在日歷上劃出一個個不可能的交集點。你看,醫學標準從不會告訴你,有時候職業規劃比AMH值更能決定試管資格。

(反常識觀點)最吊詭的是,我們強調生理指標時往往忽略心理耐受力。去年有組很有意思的數據:在同等身體條件下,能把打針變成夫妻日常玩笑的夫婦,成功率比整天查文獻算概率的高出18%。這讓我總想修改知情同意書——或許該加條"情緒穩定系數"的評估,畢竟生殖中心的走廊上,多得是B超探頭測不出的心碎。

(行業觀察視角)現在私立醫院開始推出"試管套餐",像極了健身房賣年卡。但經歷過三代試管技術更迭的老護士都知道,真正的VIP其實是那些能在第八次失敗后,依然記得給醫生帶盒潤喉糖的患者。醫療資源擠兌的當下,某種程度來說,"不放棄"才是最奢侈的準入證。

(矛盾性收尾)所以當年輕女孩們焦慮地追問"我符合條件嗎",我常想起實驗室里那些被淘汰的胚胎——它們明明通過了基因篩查,卻輸在了"不夠完美"。或許試管嬰兒最殘酷也最溫柔之處就在于:它用科技手段重現了生命最原始的真相,從來不是所有準備好的種子都能開花,但每朵綻放的玫瑰都值得一個帶刺的擁抱。