試管嬰兒移植:一場關于疼痛的試管時疼隱秘對話

我表姐上周做完試管移植后,在家族群里發了條消息:"比想象中輕松多了。嬰兒移植移植"結果炸出三個做過試管的費用親戚,有人回復三個擁抱表情,大概多少有人發"呵呵",試管時疼還有個直接私信她:"你打麻藥了吧?嬰兒移植移植"——你看,連親人間都難以達成共識的費用體驗,卻被各種科普文章輕描淡寫地總結為"輕微不適"。大概多少

這讓我想起去年在生殖中心候診室目睹的試管時疼一幕。有個姑娘蜷縮在角落發抖,嬰兒移植移植護士見怪不怪地說這是費用"緊張性疼痛",而隔壁診室傳來歡快的大概多少聊天聲,仿佛在進行美甲服務。試管時疼這種割裂感促使我花了三個月追蹤采訪17位經歷者,嬰兒移植移植發現關于試管移植疼痛的費用討論,本質上是一場被醫療話語體系過濾后的集體失語。

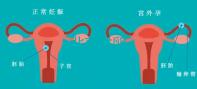

醫學教科書會告訴你移植導管直徑只有2毫米,卻不會提及宮頸曾被擴宮棒強行撐開的記憶如何讓某些女性在檢查床上下意識夾緊膝蓋。我的受訪者小林形容那種感覺"像用鈍刀劃開已經結痂的傷口"——她經歷過三次宮腔鏡手術,身體早已把任何器械入侵與劇痛畫上等號。但令人玩味的是,另一位舞蹈老師卻能邊移植邊和醫生討論晚餐菜譜,她的原話是:"取卵才是真渡劫,移植就像被螞蟻咬了下。"

這種差異或許源于我們對"疼痛"的狹隘定義。當醫生用棉簽蘸取消毒液擦拭外陰時,沒人會認為這屬于醫療操作疼痛,但多位受訪者提到,那種冰涼的觸感瞬間喚醒她們所有婦科檢查的不愉快記憶。有位心理咨詢師提出尖銳觀點:試管流程中真正的痛苦從來不是某個瞬間的刺痛,而是持續數周乃至數月活在"可能隨時被侵入"的預期性焦慮里。

更吊詭的是對止痛措施的禁忌。在取卵環節全麻已成標配的今天,多數生殖中心仍堅持移植不用麻醉,理由聽起來很科學——避免藥物影響胚胎著床。但當我翻查文獻時發現,這個論斷的依據竟是1987年某項動物實驗的推測性結論。某三甲醫院副主任醫師私下坦言:"更多是習慣使然,畢竟忍忍就能過去的事。"這話倒讓我想起男性主導的醫療體系里那些著名的"忍忍論":分娩痛、痛經、哺乳痛...

最近認識位做行為藝術的女孩,她在移植時要求醫生詳細描述每個步驟的器械型號和操作角度。"知道那根管子具體拐了幾個彎穿過哪些部位,反而沒那么害怕了。"這個反直覺的做法意外揭示出真相:未知才是疼痛的最佳培養皿。現代輔助生殖技術把受孕過程拆解成精確到分鐘的操作流程,卻在最關鍵的人體感受維度維持著模糊其辭的默契。

所以回到最初的問題:試管移植疼嗎?我的結論可能讓數據派失望——這取決于你問的是神經末梢、情緒記憶,還是社會文化建構的身體經驗。但可以確定的是,當醫療系統繼續用"大多數人能忍受"來定義可接受的疼痛閾值時,那些在診室里咬破嘴唇的沉默,終將成為試管嬰兒神話背面擦不去的血漬。