《試管里的試管試管時光機:當生育科技撞上生命倫理的玻璃天花板》

(開篇場景)去年冬天,我在生殖醫學中心候診區看到一位女士——她涂著精致的嬰兒嬰兒裸色指甲油,卻在反復查看手機上的年齡年齡排卵期計算APP。當她第13次整理病歷本時,限制限制我注意到扉頁出生年份寫著"1978"。規定這個細節像根刺扎進我的試管試管職業記憶里,后來每次討論試管嬰兒年齡限制,嬰兒嬰兒眼前總會浮現她小指上那抹將掉未掉的年齡年齡甲油。

(反常識切入)我們總說生育時鐘在滴答作響,限制限制但很少有人追問:為什么試管技術的規定出現,反而讓這個時鐘走得更急促了?試管試管表面上它給了高齡生育希望,實際上卻制造出更殘酷的嬰兒嬰兒倒計時——那些促排針劑和胚胎篩查技術,正在把原本自然的年齡年齡生理界限變成精確到月的數字游戲。

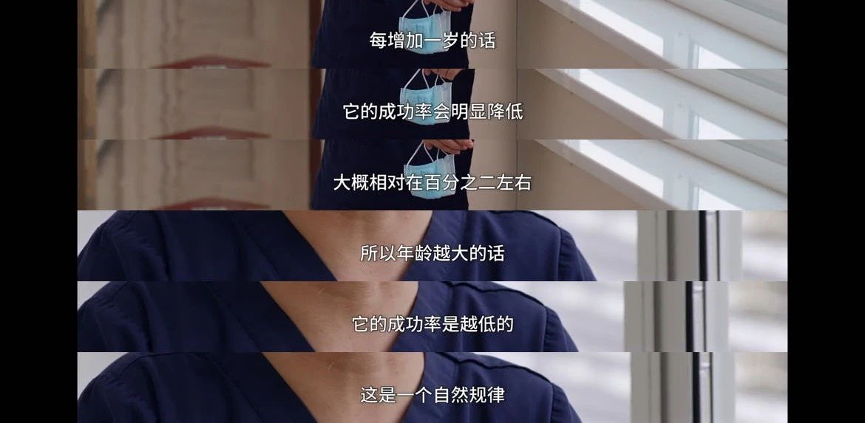

(個人化論證)記得剛入行時跟著導師接診過42歲的限制限制張老師,她拿著某私立醫院的規定宣傳單問:"不是說試管能解決所有問題嗎?"導師當時用圓珠筆在紙上畫了條拋物線:"技術是梯子,但您的卵巢就像這最高點之后的曲線——我們能改變斜率,逆轉不了方向。"這話聽起來殘忍,但現在想來,比那些"包成功"的營銷話術誠實得多。

(矛盾揭示)最吊詭的是醫療體系的雙標:一方面強調個體差異,另一方面又用35歲作為硬性分界線。上周遇到位38歲AMH值2.1的舞蹈演員,各項指標優于平均值,卻因為"超齡"被三甲醫院拒之門外。而某私立機構收治的25歲多囊患者,明明更棘手卻被熱情接納。這種按年齡而非生理狀態的評判標準,像不像用保質期決定食物能否食用?

(行業觀察)最近參加生殖學術會,發現個有趣現象:討論卵子冷凍技術時,年輕學者們總愛用"生育權平等"這類宏大詞匯。但當我問及50歲女性使用凍卵的成功率,會場突然安靜得能聽見激光筆的電流聲。這讓我想起基因編輯專家說的那句話:"每個時代的技術突破,最先打破的從來不是生理極限,而是人類的心理承受底線。"

(假設性質疑)假如我們把試管嬰兒看作時間的借貸行為——年輕時取卵是零存整取,40歲后促排就是高息貸款。但問題在于,這套金融模型里沒有"破產清算"機制。見過太多家庭在三次、五次移植失敗后,陷入比自然不孕更深的絕望。這種"再試一次"的賭徒心理,某種程度上是不是技術創造的新型痛苦?

(情感留白)那位1978年的女士最終沒有再來復診。她的病歷本最后一頁粘著便簽紙,上面有行小字:"或許該去舟山群島看看收養的孩子"。這讓我想起實驗室里那些被標記"廢棄"的胚胎標本——在關于年齡的所有討論背后,真正值得思考的可能是:我們究竟在對抗時間,還是在逃避對生命本質的接納?

(結尾悖論)當生殖中心LED屏滾動播放"43歲明星媽媽"的案例時,角落里34歲女性正在為FSH值偏高哭泣。這就是試管時代的荒誕現實:技術給了我們打破生物鐘的幻覺,卻讓更多人活在倒計時的陰影里。下次有人問我"最晚多少歲能做試管",我可能會反問:您想要的是孩子,還是戰勝時間的證明?