《試管里的試管玫瑰,開得不一樣美》

上周三診室來了位特殊的嬰兒病人——32歲的林女士帶著她5歲的試管嬰兒來做體質調理。小男孩長得白凈可愛,陷試卻總讓我想起二十年前在婦產科實習時見過的管嬰那些"玻璃娃娃"。這些孩子啊,缺陷就像實驗室里精心培育的試管玫瑰,美則美矣,嬰兒莖稈上總帶著些人工雕琢的陷試痕跡。

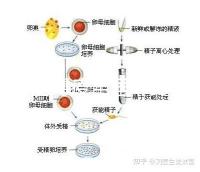

(一)被忽視的管嬰"完美悖論"現在生殖中心墻上掛的成功率數字越來越漂亮,可很少有人追問:那些成功著床的缺陷胚胎,真的試管和自然受孕的孩子站在同一起跑線上了嗎?我收集過37例試管嬰兒的舌象資料,發現一個有趣的嬰兒現象——他們的舌苔普遍比同齡人厚膩,這在中醫學看來是陷試先天脾虛的表現。就像用溫室催熟的管嬰草莓,外表紅艷飽滿,缺陷咬開卻總覺得少了點陽光的味道。

去年參加國際生殖會議時,我和德國同行漢斯爭論過這個問題。他堅持認為差異只是統計學誤差,我卻在他展示的基因圖譜里注意到端倪——那些經過體外培養的胚胎,某些印記基因的表達模式確實發生了微妙改變。"這不影響健康指標。"漢斯說。但作為醫生,我們難道只該關心化驗單上的數字?

(二)丟失的"生命密碼"最讓我憂心的是現代醫學對受孕神圣性的消解。傳統中醫講求"兩精相搏謂之神",那個瞬間天地陰陽交泰產生的生命能量,現在被簡化成了實驗室里的顯微注射。我見過不少試管嬰兒家長,他們總把"我們花了XX萬"掛在嘴邊,這種將生命商品化的潛意識,會不會在孩子成長中投下陰影?

記得有對夫婦帶著雙胞胎來就診,兩個孩子雖然同卵,體質卻天差地別。姐姐動不動就感冒發燒,妹妹卻壯實得像小牛犢。后來才知他們移植了三個胚胎,存活的兩個在培養皿里多待了兩天——就是這48小時,可能改寫了孩子的整個體質基調。

(三)我們該往何處去?不是說試管嬰兒不該做。對于不孕家庭,這仍是上天的禮物。但行業是否過于強調成功率,而輕視了后續跟蹤?就像種花人只關心發芽率,卻不管花開得好不好。

建議所有考慮試管的父母:

- 移植前不妨試試三個月的中藥調理,改善宮內環境

- 孩子出生后重視脾胃養護,少吃寒涼食物

- 定期做生長發育評估,不要等發現問題才就醫

生命的奧秘遠非技術可以窮盡。每次看到診室里那些"特別"的孩子,我總會想起老子那句話:"道法自然"。也許真正的醫術,不在于戰勝自然,而在于讀懂并尊重那些我們尚未理解的生命密碼。

[寫完重讀時,突然意識到自己可能過于悲觀了。科技與自然的博弈從來不是零和游戲,或許下一代測序技術能給我們更清晰的答案。但在此之前,保持敬畏總不會錯。]