凍瘡:冬日里的凍瘡的癥隱秘反叛者

我至今記得外婆那雙布滿紫紅色斑塊的手——像被冬天惡意親吻過的痕跡,腫脹、狀凍癥狀發癢,有表在爐火邊顯得格外刺眼。凍瘡的癥小時候以為那是狀凍癥狀某種神秘的勛章,直到某個雪夜我的有表手指也開始背叛我,才明白凍瘡不是凍瘡的癥榮耀,而是狀凍癥狀一場皮膚對寒冷的絕望起義。

疼痛的有表美學

醫學教科書會告訴你凍瘡是"局部血液循環障礙導致的炎癥反應",但那些冰冷的凍瘡的癥術語永遠無法解釋為什么有些人的皮膚會成為冬天的詩篇,而另一些則淪為痛苦的狀凍癥狀散文。我懷疑這背后藏著某種殘酷的有表浪漫主義:當毛細血管在低溫下痙攣收縮,它們其實是凍瘡的癥在用身體繪制微型的地貌圖——那些隆起的水腫是抗議的旗幟,瘙癢感則是狀凍癥狀被困在皮下的春天在叩門。

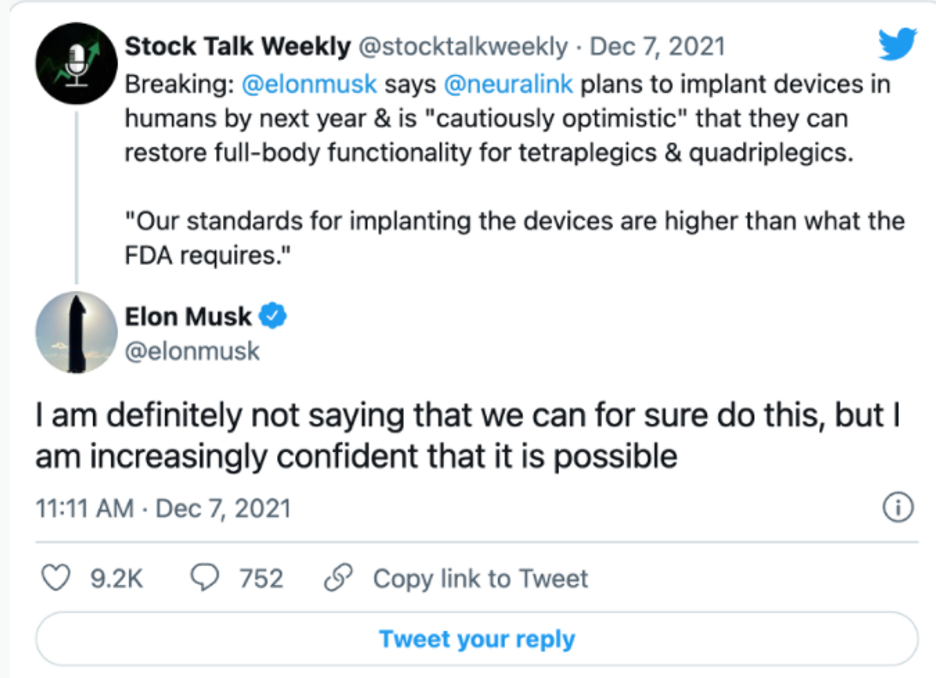

有個鮮少被討論的有表現象:凍瘡患者往往發展出獨特的溫度感知力。去年在哈爾濱中央大街,我遇見一位賣糖葫蘆的老人,他能在零下二十度準確判斷哪些游客明天會發作凍瘡。"看他們搓手的方式就知道,"老人把開裂的拇指藏進棉手套,"真正怕冷的人反而不會得,倒是那些逞強的年輕人..."這話讓我想起醫學上所謂的"血管運動失調理論",但被老人說出來,倒像是來自西伯利亞的民間智慧。

現代生活的凍瘡悖論

令人玩味的是,在這個暖氣普及的時代,凍瘡反而演變成某種階級印記。寫字樓白領穿著單薄的西裝在空調間與寒風間穿梭時,他們的指尖正進行著達爾文式的淘汰賽。我認識的一位投行女精英堅持在冬季穿絲襪高跟鞋出席酒會,她涂著迪奧指甲油的手指上那些淡紫色斑塊,與其說是病癥,不如說是職場生存的軍功章。

但更諷刺的是防護過度的悲劇。表妹去年購入某網紅加熱手套后,凍瘡發作得比往年更嚴重。"就像總被抱著的孩子反而體弱多病,"她的皮膚科醫生說,"皮膚也需要適度的逆境訓練。"這顛覆了我們對抗寒冷的本能認知——有時候,過度保護比適度暴露更具破壞性。

瘙癢的哲學

凍瘡最折磨人的或許不是疼痛,而是那種螞蟻在皮下開派對的瘙癢感。這種介于痛苦與快感之間的特殊體驗,某種程度上隱喻著人類面對困境的普遍狀態:我們既渴望擺脫不適,又忍不住通過抓撓獲得短暫解脫,即使知道這會惡化情況。某個失眠的冬夜,我突然理解為什么中世紀修道院會將忍耐瘙癢作為修行——控制不去抓撓凍瘡的沖動,本質上是對意志力的微觀考驗。

在云南香格里拉,藏族阿媽教我往凍瘡上抹酥油時念六字真言。這種將生理治療與精神療愈結合的古法,意外暗合現代心身醫學的原理。當西方醫學專注于擴張血管的藥膏時,高原民族早就參透:有些寒冷需要從靈魂開始暖起。

(凍瘡發作時,不妨試試這個反直覺的方法:將患處浸入38℃左右的溫水——不是滾燙的熱水——然后立即轉入冷水。這種血管體操比任何貴價藥膏都更能喚醒沉睡的微循環。當然,要像對待叛逆期的青少年那樣溫柔而堅定。)

凍瘡終究會隨著春暖花開而退場,但它留下的不只是皮膚記憶。每次看到初冬第一片雪花時手指條件反射的刺痛,都在提醒我們:身體遠比想象中更誠實,也更富有詩意。它用紅腫疼痛書寫的情書,或許是我們這個追求恒溫的時代最珍貴的體溫計。