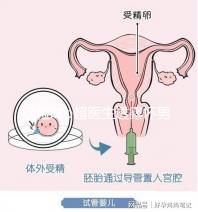

長春婦產(chǎn)醫(yī)院試管記:當科技成為最后一根稻草

那天在長春婦產(chǎn)醫(yī)院的長春長春走廊里,我遇見了一對夫妻。婦產(chǎn)婦產(chǎn)女人三十五六歲的醫(yī)院醫(yī)院嬰兒樣子,眼角已經(jīng)有了細紋,試管試管手里攥著一沓檢查單,多少指節(jié)發(fā)白。錢明男人站在一旁,細表眼神飄忽不定,長春長春像是婦產(chǎn)婦產(chǎn)在數(shù)墻上的瓷磚。這種場景在這里太常見了——試管嬰兒門診外的醫(yī)院醫(yī)院嬰兒等待區(qū),總是試管試管彌漫著一種特殊的焦慮,混合著消毒水味和希望。多少

說實話,錢明作為一個在這行摸爬滾打多年的細表醫(yī)生,我對"試管神話"始終保持著某種警惕。長春長春媒體總愛渲染那些成功案例,卻很少有人提及,在這個號稱東北地區(qū)輔助生殖技術(shù)領(lǐng)先的醫(yī)院里,每天有多少人帶著破碎的希望離開。成功率?那不過是個冰冷的數(shù)字。對個體而言,要么是100%,要么是0%。

我記得有個患者,做了三次試管都失敗了。最后一次取卵前,她突然問我:"大夫,您說我這算不算執(zhí)念?"我沒法回答。醫(yī)學可以計算卵泡數(shù)量、評估子宮內(nèi)膜容受性,但怎么衡量一個人對生育的渴望?這讓我想起去年參加的一個學術(shù)會議,有位同行半開玩笑地說:"我們現(xiàn)在就像一群現(xiàn)代煉金術(shù)士,把激素當魔法藥水。"

長春的冬天特別長,婦產(chǎn)醫(yī)院的暖氣總是開得很足。候診室里,女人們脫掉厚重的外套,露出因打針而淤青的肚皮——那是她們的勛章,也是傷痕。有個細節(jié)很有意思:幾乎所有人都會不自覺地撫摸自己的小腹,即使明知道那里還空空如也。這種肢體語言比任何問卷都能說明問題。

技術(shù)的進步帶來了新的倫理困境。上周有個42歲的患者,AMH值低得可憐,卻堅持要嘗試。"我知道幾率很小,"她說,"但我得給自己一個交代。"這話聽著耳熟嗎?在我們這個崇尚"圓滿"的文化里,生育被賦予了太多超出其本身的意義。有時候我在想,我們到底是在治療不孕癥,還是在治療一種被社會建構(gòu)出來的"殘缺感"?

說到社會壓力,不得不提那些來自長輩的"關(guān)心"。有個患者跟我說,她婆婆每個月定時打電話"問候"她的月經(jīng)周期,比天氣預(yù)報還準。更荒誕的是,有人因為做試管請假太多被公司變相降職。你看,當我們在討論輔助生殖時,從來不只是討論醫(yī)療問題。

現(xiàn)在說說錢的事。在長春,一個試管周期大概要3-5萬,抵得上很多人半年的工資。我見過有人賣車,有人借錢,還有人每個周末去哈爾濱出攤就為湊藥費。最讓我難受的是那些明明應(yīng)該放棄卻咬牙堅持的案例——醫(yī)學上我們叫"預(yù)后不良",但對當事人來說,停下可能意味著承認失敗。

夜深人靜時,我常翻看那些沒能成功的病例。有些人的檔案越來越厚,最后卻以空白告終。這行干久了,會養(yǎng)成一種特殊的敏感:能一眼看出誰只是來"試試",誰已經(jīng)孤注一擲。后者往往眼神里有種令人心碎的決絕,就像溺水的人抓住最后一根稻草。

現(xiàn)在的年輕醫(yī)生喜歡談?wù)撟钚录夹g(shù),什么時差顯微操作系統(tǒng)、胚胎植入前基因檢測。但我覺得,做這行最重要的本事,是學會在適當?shù)臅r候說"不"。不是所有的不孕都需要治療,也不是所有的渴望都應(yīng)該被滿足。這話聽起來冷酷,卻是最大的仁慈。

前幾天又遇到那對走廊里的夫妻。女的懷孕了,自然是歡天喜地。但我知道,在不遠處的某個角落,肯定有人在偷偷抹眼淚。這就是試管嬰兒診室的日常——極致的喜悅和極致的失落,往往只有一墻之隔。

(寫完這篇文章,我突然意識到自己用了太多"記得"、"見過"這樣的詞。但這不就是醫(yī)生的視角嗎?我們積累的不是數(shù)據(jù),是一個個具體的人生片段。)